廖洲棚1

國立空中大學公共行政學系副教授兼系主任

《摘要》

循證政策意指在政策過程提供決策者科學化的資訊,俾利其制訂出能真正解決問題的政策。民主政體的決策者是基於合理的論證而非僅基於客觀的科學證據來決策,故循證的公共決策需要同時考慮到社會信奉的價值、制度規範和科學的證據,以轉化為符合邏輯的政策論證才能形成用以支持決策的證據。惟當社會對於政策問題涉及的價值與行為規範欠缺共識時,吾人需優先尋求政策問題利害關係人的共識,其次才是設計適當的測量方法蒐集與分析資料,以檢核政策或方案的實施成效。由於重大社會發展議題較經濟發展或公共建設議題,更容易出現創新或變革社會信奉價值的需求,因此社會發展計畫的循證政策分析需同時面對社會價值缺乏共識以及客觀數據無法或難以蒐集和分析的挑戰,而發展質化與量化的混合研究策略將有機會克服此些挑戰。本文採用現實主義觀點的循證政策分析途徑,主張建構生成式因果關係模型來探索社會系統中的政治系絡、干預機制和影響結果等政策元件的關係,並藉由發展混合研究方法來蒐集元件的相關資料,並以開放系統的分析途徑以形成政策論證。由於社會發展計畫與利害關係者以及計畫實施的背景條件等政治系絡息息相關,作者期望藉由現實主義觀點下的混合研究策略,可以引導形成社會發展計畫決策所需證據的共識,並在共識下逐步開展科學知識的積累。文末,作者提出三項建議,提供有意為社會發展計畫導入循證決策分析的實務工作者參考。

關鍵字:循證政策、政策論證、生成式因果關係模型、混合研究方法、社會發展計畫

壹、循證政策的意涵

公共政策是政府為解決公共問題,選擇作為或不作為的活動(Dye, 2016)。循證政策(evidence-based policy, EBP)意指在政策過程提供決策者科學化的資訊,俾利其制訂出能真正解決問題的政策。循證政策具有三點好處,首先,藉由證據可說服利害關係人相信政策的制訂乃是建立在理性決策的基礎上,2並以追求公共利益的極大化為目標;其次,資訊的提供可以培養知情的公民,並學習依據證據進行理性的對話,讓政策過程負有審議民主之精神;最後,以證據說明實際達成結果與目標是否一致,可展現公共課責的精神(莊文忠,2018)。

近代的循證決策的思維在1970年代開始受到重視,並在1990年代末期重新獲得了新的話語權。以美國的發展經驗為例,1993年立法實施「政府績效與成果法」(Government Performance and Results Act, GPRA)為美國推動「循證政策」制度的濫觴,該法要求政府機關應將績效管理的任務結合至其施政中,如設定目標、測量結果和報告進度等,俾以客觀的績效測量結果,做為評價行政機關施政成果的依據。在政府績效成果法以及後續於2011年制訂的政府績效成果法現代化法(GPRAMA)等法案的基礎下,美國前總統川普(DonaldJ. Trump)進一步在2019年1月14日簽署H.R.4174「2018年循證決策基礎法」(Foundations for Evidence-Based Policymaking Act of 2018),成為美國推動循證政策制度的重大進展。循證決策基礎法藉由擴大支持美國的開放政府政策的相關計畫,以及透過要求聯邦機關發展以證據為基礎的政策與評估計畫來支持公眾讀取機關的資料資產,同時也要求聯邦機關需指定評估官員、統計官員和資料長三位首席資料官員(Chief Data Officer)來支持與執行基於證據的政策和評估計畫。

倡議循證政策的學者強調嚴謹的政策與方案分析,可為決策者提供政策或方案持續發展與改善所需的資訊(Head, 2016)。然而,在此同時,也有越來越多的學者質疑僅「基於」證據進行公共決策的觀點,特別是政策學者已清楚地展示公共決策和科技的決策並不相同(Parkhurst, 2017),中立與客觀之科學證據並不能也無法驅動民主政治系統中的政策(Head, 2016)。這是因為民主政體的政策決策者並非僅基於客觀的科學(objective science)證據來決策,而是基於合理的政策論證(policy argumentation)。因為政策制定通常涉及多種相互競爭的社會價值觀之間的權衡,只有很小一部分政策的決定可以僅依賴干預效果的科學證據(Parkhurst, 2017)。誠如政治學者Lasswell(1990)所說的,政治是有關「誰得到什麼、何時以及如何得到」(who gets what, when, and how)的討論,這使得公共政策的決策過程無可避免地鑲嵌在政治價值、說服和談判的政治動態中,這些政治的動態透過政治領袖、立法者、遊說者和利害關係者的偏好和議程設定被表達,並被媒體溝通與輿論所調解,使得證據在某些政策領域變得無關緊要,或某些證據無可避免地被視為比其他證據更相關於支撐政策的地位(Head, 2016)。有鑑於大多數公共政策存在這一根本的爭議,使得政策證據的使用被描述為與科技決策領域(如臨床醫學)的使用有「質的不同」(qualitatively different),因為公共政策需涉及一個好的社會應該是什麼樣子的決定,而這些決定所涉及的問題往往無法僅依靠科學來回答(Parkhurst, 2017)。換言之,科學證據無法代替公共決策所需的社會價值判斷,當政策所涉及的社會價值愈多元,甚至是相互衝突時,科學證據愈顯得無能為力。為此,有學者認為要求僅需簡單基於科學證據進行公共決策的呼籲被描述為「天真的理性」(naïve rationality),這些呼籲錯誤地假定政策制定只是「決策科學」的一種實踐,但實際上的政策過程則是「思想和價值觀的鬥爭」(Russell et al., 2008)。一些激進的學者甚至將循證政策的整個想法斥為「迷思」(myth),只不過是「政治世界中的科技官僚願望」(technocratic wish in a political world)(Lewis, 2003, pp. 250)。

值得注意的是,不論是積極倡議循證政策的觀點或是積極反循證政策的觀點都隱含不同的偏見,對於證據的擁護者來說,科學的政治化存在一個問題,也就是政治利益似乎導致濫用、操縱或挑選證據以促進政治利益的方式(Pielke 2002; Wise 2006; Parkhurst, 2017)。這個問題可被視為學者對於「技術偏見」(technical bias)的擔憂,亦即證據的利用不遵循科學最佳實踐的原則(可能包括對個別證據的無效使用,以及未能系統地包括所有可以用來好好地回答特定問題的相關證據),因此會導致使用證據比不使用證據更糟糕的政策結果。例如,以偏概全地認為年輕人是草莓族或開雙B轎車就是有錢人;或是錯誤地將火災的大小歸因為消防車出動數量的多寡所造成。另一方面,透過對於社會價值進行批判的政策視角指出了政治非政治化所引起的問題,特別是透過推廣某些形式或樣態的證據,使得根本社會價值觀差異的問題被模糊或邊緣化。這種偏見被學者稱之為「問題偏見」(issue bias),用以形容藉由不透明使用證據的方式將政治辯論轉向特定問題的現象(Parkhurst, 2017)。例如,僅使用GDP的數據做為國家的進步和發展的指標,忽略國家發展等同於國家經濟發展的價值偏見。Parkhurst(2017)認為第一種形式的偏見廣泛反映了對科學忠誠的價值,而第二種形式則廣泛反映了民主代表性的價值。

從上述的討論可知,僅藉由政策分析家取得的客觀證據,並不能直接導致決策(Head, 2013, pp. 397)。公共政策的本質是問題導向的。政策問題是一種無法實現的社會需求、價值或機會的情境,具有互賴性、主觀性、人為性和動態性等特性,故會因為所依附的政治系絡的差異而有不同的內涵。例如,在關於生育是私人問題還是公共問題的論辯中,主張生育是私人問題者,支持國家採行墮胎合法化的政策,以維護個人選擇生育的自由;主張是生育是公共問題者,反對墮胎合法化的政策,以符合傳統的社會規範。政策問題依據結構性程度,可分為結構良好、結構適度和結構不良的問題,在結構良好和結構適度的問題中,社會對於問題隱含的社會價值有普遍的共識,結構不良的問題則存有社會價值的無共識或衝突(Dunn, 1994;丘昌泰,2022)。有社會價值共識的政策問題可以評估用於解決問題之政策或方案的後果;反之,社會價值無共識甚至是存有衝突的政策問題,則無法評估政策或方案的後果。對於可以評估政策後果的政策問題情境,政府需要進一步發展有關的科學證據做為評價政府施政效能的工具,以檢視政府推動公共政策對解決或改善政策問題的程度。由此可知,公共政策的循證決策需要同時考慮到社會信奉的價值和科學的證據,前者藉由探詢政治的脈絡條件和利害關係人的偏好而得,後者透過嚴謹理性的研究程序與專業判斷而得,決策者忽視科學的政治化和政治非政治化的問題都將產生決策的偏見,故需同時重視兩者並轉化為符合邏輯的政策論證才能形成用以支持決策的證據。惟當社會對於政策問題的社會價值欠缺共識時,需優先尋求社會對於政策問題的價值共識,其次才是設計適當的測量方法,來檢核政策或方案的實施成效。

由於行政院所定義的社會發展計畫為用於解決社會問題和促進社會發展所訂定的計畫,相較於公共建設計畫和經濟發展計畫,其政策問題情境更容易出現沒有價值共識甚至是價值衝突的情境,而多為結構不良的政策問題類型,使得社會發展計畫之預算編審及執行面臨更多的挑戰。從循證政策的角度來看,作者管見以為這些挑戰往往來自社會對於計畫探討之社會發展議題的價值偏好缺乏共識,或符合特定社會發展價值偏好的計畫,未能有足夠的科學證據證明政府資源確實有助於解決社會發展關切的問題。考量社會發展計畫多用於解決結構不良的政策問題類型,其與利害關係者偏好以及計畫實施的背景條件息息相關,因此如何針對社會發展計畫制訂循證決策資料蒐集與分析的策略,成為本文探討的焦點。

貳、循證政策的機會與挑戰

公共政策決策的本質是衝突、交易和妥協的,而政策證據則被用來進行目標與手段論證的競爭。在政治脈絡(political context)的影響下,「循證政策」(evidence-based policy)發展初期的雄心壯志已經受到嚴格限制,許多研究者現在採用了更為溫和的措辭「以證據為依據的政策」(evidence-informed policy)(Head, 2016)。因為學者們體認到科學的知識雖然受到決策者的重視,但必須與利害關係者對問題的本質的理解以及何種解決方案實用和可行的理解相抗衡(Head, 2013),因為循證政策需優先尋求社會信奉價值(social-believed values)的共識。換言之,支援公共政策的決策所需要的論證,除工具形式的科學證據外,還包含政治形式的利害關係者意見、概念形式或規範形式的政策價值主張等非科學的論述。在此情形下,政策論證所需的資訊,主要是受到權力(power)和知識(knowledge)等兩大拉力所影響,前者來自於制度規範、資源分配、政治經驗及價值信念等;後者來自於利用一套客觀的、嚴謹的、可複製的科學方法進行有系統的探究和追求,包括系統評估、研究調查、科學實驗及專家意見等,這兩股力量的拉扯,最終決定了政策的制訂是「以民意為基礎」(opinion-based)或「以證據為基礎」(evidence-based)(莊文忠,2018)。例如,關於刑法上要不要「廢除死刑」的政策議題,不能僅從死刑和遏制殺人犯罪的科學數據分析作為政策決策的論證基礎,而是需同時考量當下政治氛圍的利害關係者意見以及國人對於死刑的規範性觀點(如殺人者償命),進行綜合研判以做出務實的決策。

依據「行政院重要社會發展計畫先期作業實施要點」以及「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」規定,社會發展計畫意指為預防、解決社會問題,促進社會發展,所研擬具前瞻性、新興性及重大性之具體計畫。2前瞻性意指具有展望未來社會發展之議題;新興性意指具有創新且非屬經常性或延續性辦理之議題;重大性意指具有對社會發展層面產生重大影響之議題。根據前述的討論,吾人若將循證決策思維應用社會發展政策類型,預料將遭遇以下兩方面的挑戰。首先,社會發展計畫多具社會公益性,利害關係人眾多,且需國家長期投入大量資源支持等特徵(曾文煌、陳燕玲,2018),這使得重大社會發展議題較經濟發展或公共建設議題,更容易出現變革社會信奉價值的需求,也因此更容易出現缺乏社會價值共識或社會價值衝突的情境,亦即更容易形成結構不良的問題情境。例如,對於來臺接受教育的僑生,在學成後應限制或鼓勵其在臺居留工作,即是一個在我國政經環境脈絡下,存有潛在新舊社會價值衝突的議題,其中舊價值為限制僑民的在本國接受教育和居留工作的機會,以保護國民的教育權和受教權;新價值為去除對僑民在本國接受教育和居留工作的限制,以滿足國家人力發展政策的需要。為此,以我國僑務委員會推動之「擴大培育及留用僑生」的社會發展中長期個案計畫為例,該計畫需優先調和潛在的新舊價值衝突以重新定義計畫欲解決的社會發展議題,如分析少子化趨勢下,我國已重新調整人口及移民政策,並據以調整教育機構以及勞動力市場需要新的學生及勞動力來源,其次才是針對議題擬訂解決計畫,並設置測量計畫實施成效的指標,以評估計畫實施的成效。在此情形下,循證政策的資料蒐集與分析所遭遇的首要挑戰在於調和利害關係者意見的衝突。值得注意的是,調和價值衝突是政務領導者的工作(通常透過利害關係者的對話)而非科學的任務(Head, 2016),因此政務領導者是否願意涉入利害關係者意見的調和,以及能否形成利害關係者的價值共識,就成為政策論證能否令人信服並發揮影響力的關鍵。其次,即使利害關係者關心的重大社會發展議題為結構良好或結構適度的問題,政策分析家能否藉由嚴謹的科學研究程序蒐集客觀數據,並針對政策預期目標和實施方案間的因果關係進行分析,也是另一個可能的挑戰。因為,很有可能出現無法蒐集資料、已蒐集資料無法或限制利用的情況,以致缺乏足夠的證據評估方案的實際效用。例如,教育部為協助各大學依本身優勢發展特色,聚焦培養學生核心能力,強化學習成效及提升學生就業競爭力所提出的中長程個案計畫──「高等教育深耕計畫」,很可能會因為學生畢業後的流向資訊難以追查,而無法得知畢業生在校學習成效與就業競爭力的關係,故如何克服資料蒐集與分析的障礙就成為是類政策需面對的挑戰。綜合而言,儘管學者發現在不同的政策領域(例如社會政策、經濟發展、環境監管)以及不同功能組織(例如服務提供、監管監督和政策制定)在面對前述應用循證決策的挑戰存有顯著的差異(Head, 2016),但藉由發展混合質化與量化資料蒐集和分析的混合研究策略,將能提高社會發展計畫應用循證政策分析形成政策論證的合理性與影響力,故可視為導入循證決策的機會。

參、現實主義觀點的資料蒐集與分析策略

由於人的行為會受到主觀價值引導與驅使,加上社會環境是一個開放的系統(open system),這樣一個複雜而混亂的社會現實,似乎是極不可能有機會通過實驗隔離和操縱所有有助於解釋的因素來取得政策所需的證據(Pawson, 2006)。這是因為我們永遠無法控制影響我們想要解釋的情況的所有歷史和暫時的宏觀和微觀條件。為此,英國的學者Pawson(2006)提出循證政策的現實主義觀點(realist perspective)來建立可以整合各種可得證據的方法論。現實主義(realism)被視為後實證主義觀點(post-positivist perspective)的主要視角,其出發點是為科學解釋而結合經驗主義和建構主義的一條研究路徑。

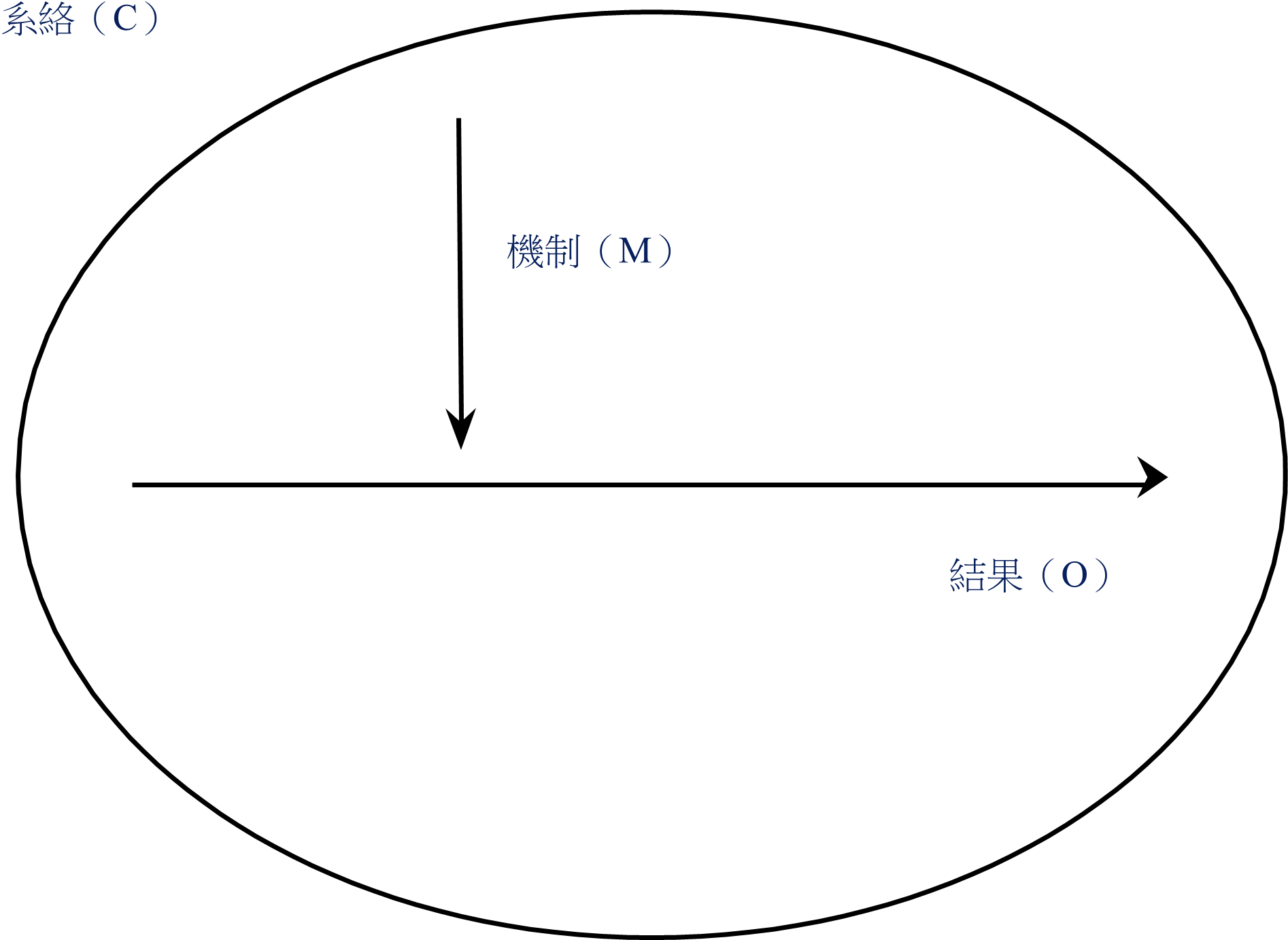

現實主義觀點的循證政策分析途徑主要用於回答「何者有效?」(What works?)的關鍵提問。這表面上看來是一個因果關係的問題,找出答案的挑戰在於將所有的研究彙集在根據社會干預(social intervention)帶來的影響,但現實主義認為社會干預的目標受到政策所處政治系絡的影響,因此需要先從政治系絡探詢目標後再行探討實施干預措施能否有效的問題。實施干預措施(亦即社會發展計畫)的最主要目的在產生改變,而系統評估的使命在於確認這些干預措施是否真的造成改變。惟現實主義者認為在開放系統中的社會變遷既不是線性的,也不是偶然的而是轉換性的(如環境、投入、轉換、產出、回饋等系統要素的轉換過程),故主張社會系統的轉換關係可用因果關係的生成模型(the generative model of causation)來解釋。現實主義的生成式因果關係模型主張,任何一個社會系統的轉換,都包含三個重要的元件,分別是系絡(context, C)、機制(mechanism, M)和結果(outcome, O),三者的關係可以描繪如圖1所示(ibid.)。

為回答「何者有效?」的提問,我們需要先從瞭解結果(O)來逐步建立因果關係的連結。在現實主義的觀點下,社會發展政策分析找尋的並非是單一規律性的結果,而是一個完整結果的模式,其包含干預措施對特定社會問題或社會問題系統的成功、不成功以及兩者兼具等三種干預結果。因為,任何的干預措施都可能只在符合特定情境下能產生特定的結果,因此我們必須從接受所有的結果來觀察干預措施對於結果的形成發揮了多大的作用。機制(M)在現實主義者的分析中是解釋的引擎,是干預措施的具體作用,目的在引導人產生某種行為以產生結果。藉由機制產生的一系列事件或行為模式被解釋為系統的一部分,而機制告訴我們產生一致性的系統是什麼(Pawson, 2006)。我們依賴機制來告訴我們內在的連結為何應該發生,因此機制本身及可視為是一個引導人產生某種行為以產生結果模式的系統,故Pawson將其稱為生成式機制(generative mechanisms),並主張唯有當同樣的生成式機制被普遍地使用時,科學的知識才能開始積累。在此觀念下,一個社會發展計畫要能發生作用,必須人們也選擇讓它產生作用。在最廣泛的普遍性層面上,可以說社會發展計畫(干預計畫)提供了資源(誘因),它們是否有效取決於計畫標的人口的推理,而決定是否運用這些資源採取某些行動進而產生某種結果。但不論社會發展計畫實施何種干預措施(或提供何種誘因),只有當標的人口願意跟著計畫的理論並選擇按預期的接受限制或使用資源時,社會發展計畫才能按預期的產生作用。因此,對於現實主義者而言,系絡(C)是機制的夥伴概念。研究顯示在證據利用與知識移轉的過程中,瞭解特定政治系絡的價值信念、制度規範和發現科學證據一樣重要(Head, 2016)。論者主張因果關係只有當生成式機制進入特定政治系絡運作時才會發生,亦即進入一個社會信奉價值和制度規範的體系,在該政治體系中大家對於社會中什麼是好和壞、善或惡、對或錯有高度的共識,並具有一套被遵奉的行為準則。因果解釋不能在未確認生成式機制時產生,亦即不能沒有生成式因果關係模式的情況下產生。因此,關於什麼有效的知識累積的發展,需要對計畫背後形成的一般性生成式機制進行持續性的探究。

資料來源:Pawson, 2006:22

在生成式因果關係模式的觀點下,當研究者發現具行動解釋力的機制,只完成了一半的探究,因為機制的運作與當前期望結果之間的關連並非固定不變的,它會受到所處政治系絡的影響。換言之,結果的模式會隨著政治系絡而權變,系絡的作用在於限制社會發展計畫的利害關係者的選擇。這些有限的選擇以及干預措施產生作用過程,決定了政治贏家與輸家的平衡。由此可知,若要瞭解社會發展計畫是如何運作的,需要追蹤他們在何時何地運作的限制,這反過來又決定了如何、何時、何地尋找證據,以討論「誰得到什麼、何時以及如何得到」。在現實主義的術語中,因果關係是通過系絡、機制、結果的配置(CMOCs)而建立的。只有解決了「什麼在什麼情況下對誰有效?」的問題,評估研究才算真正的開始(Pawson, 2006)。值得注意的是,關於社會發展計畫所處政治系絡的梳理,包括對於社會信奉價值、制度規範、利害關係者偏好等主觀意見的探詢與歸納,往往需要透過質化的資料蒐集與分析途徑來取得決策所需的資訊。這是因為社會發展計畫提供資源(誘因)來啟動標的人口的選擇機制(M),這機制被選擇性地採用是根據標的人口的偏好與所處政治環境系絡(C)而設計,目的在產生解決社會發展議題所期望的影響模式(O)。在確認所處政治系絡已取得對於特定社會發展議題或議題系統具有共識的前提下,研究者將可透過量化的研究途徑蒐集M對於O作用的科學證據,以評估實施社會發展計畫的成效。由此可知,社會發展計畫的循證政策分析策略在於發展混合研究方法來蒐集這C、M、O等三個元件以及彼此關聯的資料,並以開放系統的分析途徑探詢三者的生成式因果關係,以形成公共決策所需的政策論證。

肆、結語

循證決策所需的政策論證來自政治系絡和科學知識體系所建構的資訊。決策者在特定政治系絡下如何形成兼具社會價值共識與科學證據的政策論證,是現實主義觀點的循證政策分析主張政策證據能對公共政策決策發揮影響力的主要論點。值得注意的是,儘管我們在分析工具與蒐集績效資訊和科學證據的能力取得了進步,但愈來愈明顯的是,我們不管在思想上和政治上,對於什麼該算是證據,應該如何產生證據並經過驗證,以及如何利用它來影響政策制訂的考量上仍未能達成共識(Head, 2016)。不過,從上述的討論可知,採用現實主義觀點的循證政策分析方法論,可以提供一個整合各種質化與量化資訊的「尋證(evidence building)」場域,以克服潛藏於政策分析過程中的技術與問題偏見,進而支持「循證(evidence-based)」的公共決策。誠如Pawson(2006, pp. 25)所言「社會項目中因果關係的本質是這樣的,任何關於它們是否有效的綜合證據都需要調查它們是如何運作的。這需要挖掘有關機制、背景和結果的資訊。核心的任務是了解計畫功效的條件,這將涉及一系列方案對誰、在什麼情況下以及在哪些方面起作用的綜合研究。」4由於社會發展計畫與利害關係者以及計畫實施的背景條件等政治系絡因素息息相關,本文主張導入現實主義觀點下的混合研究策略,可以引導形成社會發展計畫決策所需證據的前提共識,並在共識下逐步開展科學知識的積累。為此,作者提出下列三項建議做為本文的總結,提供有意為社會發展計畫導入循證決策分析的實務工作者參考:

一、鼓勵公眾參與界定社會發展議題:為使社會發展議題從未具共識的結構不良問題,發展為結構良好,或至少為結構適度的問題,以利形成議題涉及的社會價值共識,進而發展解決問題的方案。決策者應透過強化社會發展議題代表性的公民參與途徑,例如藉由舉辦座談及公聽會來鼓勵利害關係者參與表達意見,以蒐集與分析利害關係者的偏好。此時,政務領導者應發揮領導力促成公眾對於社會發展議題之公開及透明的對話,進而建構能調和不同價值衝突的社會發展議題,同時具體化公眾對於解決該議題的期望與實際的落差,以及澄清在時間與資源限制下,可用於縮短兩者差距的目標,以做為發展解決方案的依據。

二、運用科學數據建構社會發展計畫的生成式因果關係模式:在確認社會發展議題內涵與期望目標的前提下,釐清社會發展目標與干預措施的生成式因果關係模式,亦即在特定制度規範與社會共識下,選擇及操作化計畫相關變項以蒐集及轉換客觀的數據,做為驗證社會發展計畫成效的基礎。

三、建構適當制度以克服社會發展計畫資料蒐集與分析的障礙:客觀數據資料的蒐集與分析的主要障礙,往往在於事實尚未發生而無法蒐集資料或礙於法令規定而無法自行或授與他機關分析已蒐集資料。為此,建議行政機關應預先發展蒐集與共享行政資料的制度,以減輕蒐集與分析計畫有關資料的取得與分析成本,以及和跨機關共享和分析資料的交易成本。例如,前述的美國循證決策基礎法規定,聯邦政府機關應制定能蒐集與分析行政績效的評估計畫(evaluation plan),以確保機關的課責。此外,該法還要求聯邦政府的管理預算局(Office of Management and Budget, OMB)局長或局長指派的機關首長,設置證據建立的資料諮詢委員會(Advisory Committee on Data for Evidence Building)以審查、分析如何促進聯邦政府數據用於證據建構並提出建議,委員會由美國聯邦政府的主計長擔任主席,並由OMB局長任命一位聯邦行政機關的首席資訊官員(Chief Information Officer)、首席隱私官員(Chief Privacy Officer)、首席績效官員(Chief Performance Officer)、三位聯邦行政機關的首席資料官員(Chief Data Officers)、三位評估官員(Evaluation Officers)、三位統計政策的跨機關委員會成員,以及至少十位代表聯邦、地方政府和非隸屬政府的政府資料政策、隱私、科技、透明政策、評估與研究方法以及相關主題的專業人士組成。5

參考文獻

丘昌泰(2022)。公共政策:基礎篇(第6版)。高雄:巨流圖書。

莊文忠(2018)。循證的政策制訂與資料分析:挑戰與前瞻。文官制度季刊,10(2),1-20。

曾文煌、陳燕玲(2018)。近幾年中長程重要社會發展計畫及其預算之探討。國會季刊,46(4),86-131。

Dunn, W. (1994). Public Policy Analysus: An Introduction (2nd ed.). Prentice-Hall International, Inc. Dye, T. R. (2016). Understanding Public Policy (15th ed.). Pearson College.

Head, B. W. (2013). Evidence-Based Policymaking Speaking Truth to Power? Australian Journal of Public Administration, 72(4), 397-403.

Head, B. W. (2016). Toward More “Evidence-informed” Policy Making. Public Administration Review, 76(3), 472-484.

Lasswell, H. (1990). Politics: Who Gets What, When, How. Gloucester, MA: Peter Smith Publishers.

Lewis, J. M. (2003). Evidence-based Policy: A Technocratic Wish in a Political World. In V. Lin & Po B. Gibson (Eds.), Evidence-Based Health Policy: Problems and Possibilities (pp. 250-259). Oxford: Oxford University Press.

Russell, J., Greenhalgh, T., Byrne, E., & McDonnell, J. (2008). Recognizing Rhetoric in Health Care Policy Analysis. Journal of Health Services Research & Policy, 13(1), 40-46.

Parkhurst, J. (2017). The Politics of Evidence: From Evidence-Based Policy to the Good Governance of Evidence. London: Routledge Publications Ltd.

Pawson, R. (2006). Evidence-based Policy: A Realist Perspective (1st ed.). SAGE Publications Ltd. Pielke, R. A. (2002). Science policy: Policy, Politics and Perspective. Nature, 416(6879), 367-368.

Wise, M. N. (2006). Thoughts on the Politicization of Science through Commercialization. Social Research, 73(4), 1253-1272.

1 聯絡資訊:[email protected]。

2 政策利害關係人可分為三種類型:政策制定者、政策受益者、政策犧牲者(丘昌泰,2022,頁12)。

3 依據行政院重要社會發展計畫先期作業實施要點,社會發展計畫內容涵蓋以下六種類別:(1)環境空間類別:自然資源之保育與利用、環境空間營造、環境及能源危機管理等;(2)社會安全類別:公共安全、就業、人口及家庭等;(3)衛生福利類別:社會福利保險體制、衛生福利制度、衛生福利資源開發與運用、醫療照護體制、衛生醫藥發展策略及健康促進等;(4)教育文化類別:教育、文化及觀光休閒等;(5)財政經濟類別:人力資本、財政金融、公平交易及產業發展等;(6)其他類別:不屬於前五款類別之社會發展屬性計畫。

4 原文為:The nature of causality in social programmes is such that any synthesis of evidence on whether they work will need to investigate how they work. This requires unearthing information on mechanisms, contexts and outcomes. The central quest is to understand the conditions of programme efficacy and this will involve the synthesist in investigating for whom, in what circumstances, and in what respects a family of programmes works.

5 詳請參照美國 2018 年循證決策基礎法 5 USC 315 的條文規定。